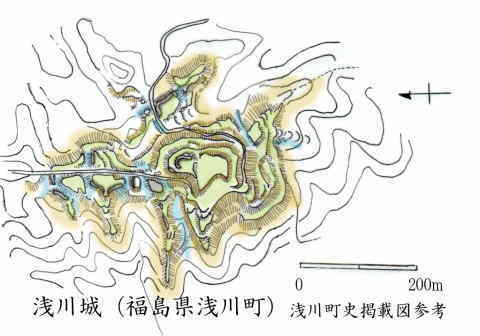

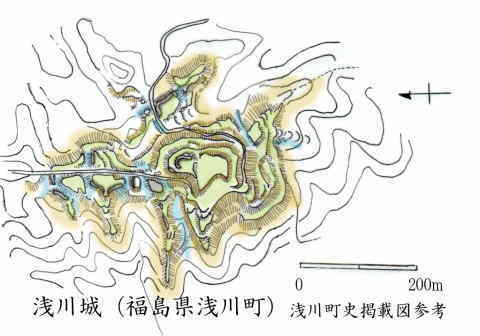

浅川城(浅川町城山)

浅川町市街地の北東1km、城山に位置する山城。

城のある山の標高は407m、麓からの比高は100mである。

北から南に延びた尾根の末端部の最高個所に主郭部Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを置き、そこから東、南、西に放射状に派生する尾根に曲輪を段状に築く。

主郭部と標高が余り変わらない北側に続く尾根には5重の堀切と高い切岸を持つ曲輪Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷを配置し、特に防御を厳重にしている。

城域は南北600m、東西300m程である。城址は城山公園として整備されており、車で本郭直下まで行くことができる。

国道118号線から県道276号線に入り、殿川を渡り200mほど行くと左手に城山入口の看板がある。

この道を谷津沿いに登って行くとⅩの曲輪、Ⅸの曲輪を迂回して、現在駐車場となっているⅣの曲輪に着く。

|

車道がある城東側斜面は幾分、傾斜が緩く、曲輪Ⅹ等が築かれ、東方面の防備を厳重にしている。

車道は堀跡や帯曲輪を通っているようであり、幾分、遺構は破壊されているかもしれない。

この城山入口の看板のある集落が館跡であり、郭が段々になっているのが分かる。

この根小屋を山上の城が守る典型的な根小屋形式の城である。

根小屋地区からは大手道が城に向かって延び、Ⅸの曲輪からⅣの曲輪に至る。

ここから西を見ると浅川市街地を始め、棚倉方面、八溝山、安達太良方面が一望に見渡せ非常に景色が良い

、この景色を見れば、この山に城を築いて当然といった感じを受ける。

曲輪Ⅳの西側の斜面は急であるが、斜面途中に曲輪が段々に4つほど確認できる。

この方面から麓に降りる道がある。

主郭部は駐車場の東にある郭である。

駐車場から見ても高さ8m程度の急な切岸となっている。 |

|

|

|

| 南東側殿川にかかる橋から見た城址。 |

城址南下の館跡の削平地。 |

曲輪Ⅳから浅川市街地を見る。 |

|

|

|

曲輪Ⅳは50×30mの広さがあり、駐車

場になっている。正面が曲輪Ⅱ。 |

本郭に当たる曲輪Ⅱから一段高い曲

輪Ⅰを見る。 |

曲輪Ⅰ内部。右側に土塁がある。 |

|

ここへは曲輪Ⅰ、Ⅱの周囲を取り巻く曲輪Ⅲを東に迂回してⅠとⅡの曲輪の間から入る。

主郭はⅠ、Ⅱの2つの曲輪であり、この2つを合わせて本郭と言うべきであろう。

最大の曲輪はⅡであり、東西40m、南北60mの広さを持つ。その北側に一段盛り上がったⅠの曲輪がある。

この形式は国安城や月居城にも見られる形式である。

曲輪Ⅰは東西20m、南北40mほどの大きさであり、曲輪Ⅱより3mほど高い。

東側と北側に土塁が残る。ここには物見台のような天守に相当する建物があったのであろう。

Ⅲの曲輪はⅠとⅡの曲輪の北から東、南を迂回して駐車場まで主郭部を3/4周している帯曲輪であると同時に主郭部への通路である。

通路を大きく迂回させることで主郭部からの攻撃を容易にさせる工夫がされている。

曲輪Ⅰの北側には土塁が見られる。

ここから見上げた曲輪Ⅰは4mほどの高さがある。

北側には堀があり、土塁を持つ。主郭部からは西側の道路と北側の堀は5m位の深さがある。

この城を攻撃しようとすれば、主郭部と標高差が余りない北に続く尾根筋からがもっとも理想的である。 |

これは当然、城側も理解しているところであり、このため、主郭部の北側尾根筋は特に厳重に曲輪、堀切が多重に構築されている。

しかし、現在、ここを道路が貫通しているため、曲輪Ⅶ、Ⅷは分断された形となっており、往時の姿からは変わっている。

主郭部から北西側を見ると、道路を隔てて曲輪Ⅴが見える。

道路からは4m程度の高さがあり、三角形をしている。この道路も主郭部との堀切の底を利用したものであろう。

曲輪Ⅴは全周が傾斜のきつい切岸状になっており、北側には土塁がある。その北の曲輪Ⅵの間に堀切がある。

曲輪Ⅴの西側の尾根には段々状に曲輪があり、主郭部西側の谷津状の場所にも曲輪が数段、確認できる。

曲輪Ⅵは曲輪Ⅴと同じ構造になっているが、北側、曲輪Ⅶとは堀切で隔てられ、虎口が開いている。

曲輪Ⅶは道路で分断されているが、曲輪Ⅷ側に土塁があり、深い堀切で隔てられる。

曲輪Ⅶの北側に堀切があり、ここが城の北端に当る。ここまでは主郭部北端から200m位ある。

これ以外にも広範囲に出城遺構が存在しており、西下にある白山神社、北1.2kmにある「竹の鼻」にも城郭遺構が存在する。

|

|

|

曲輪Ⅲから見た曲輪Ⅴ。道路は堀切跡

を利用したもの。 |

曲輪Ⅴ北側の堀切。 |

曲輪Ⅵ北側の土塁間に残る虎口。 |

|

|

|

| 曲輪Ⅷ北側の堀切。ここが城の北端。 |

本郭西側斜面に展開する曲輪群。 |

城東側曲輪Ⅹの切岸。 |

築城は石川氏の一族、浅川氏により鎌倉時代と推定されているが詳細は分からない。

浅川氏は、戦国時代は白河結城氏の影響下にあったが、佐竹氏の北進が激しくなり、白河結城氏の勢力が弱まり、寺山城が佐竹氏の手に落ちた永禄3年(1560)ころ佐竹に帰属したらしい。

このため、天正初期(1575頃)白河結城氏の攻撃を受け落城寸前まで追い込まれている。

伊達氏の勢力が拡大する天正18年(1590)ころには今度は石川氏とともに伊達氏に帰属し、赤館、寺山、羽黒山の佐竹軍に攻撃を受けている。

そのうちに小田原の役が起こり、小田原に参陣しなかったため、所領を没収され廃城となっている。

この城は佐竹と白河結城そして戦国末期は佐竹と伊達の境目の城に当たり、多くの攻防戦の舞台となっている。

このため、当初は小規模な城であったが、他勢力によるてこ入れにより、浅川氏の実力以上に大規模な戦闘城郭に発達している。

今に残る遺構は天正末期の佐竹対伊達の対立時期に整備されたものであろう。

里白石城(福島県浅川町里白石)

浅川町中心部から石川町方面に国道118号線を約3km北上すると水郡線を越えるが、その手前、国道の東の丘に来福寺が見える。

この寺自体が館跡であるが、この寺の東側の比高40mの山にあるのが里白石城である。

ちょうど八幡神社のある場所が本郭に当たる。

神社には来福寺前から延びる参道をそのまま上がって行けば良いが、神社本殿までの間に次々と曲輪が展開する。

城郭遺構であることは明確であり、鋭い切岸を持ち、その高さは3~6mほどある。

曲輪は4,5ほど確認できる。

そして本殿直下に深さ5mほどの横堀が現れる。

この堀は本郭の西側と南側を覆っている。

神社の建つ本郭は50m四方ほどの大きさであり、南側は堀に沿って土塁が残る。

その南西端は一段高く櫓台であったと思われる。どうも土塁は本郭を1周していたようであり、北側にも盛り上がりが残る。

|

|

北側の虎口があり、土橋で二郭と連絡する。ここは70m四方ほどの大きさであり、内部は藪である。本郭と高度差はない。

二郭の東側は鞍部のような感じであるが、現在は畑になっており城郭遺構は失われているようである。

この2つの曲輪が中心であり、その周囲に高い切岸を介して、段々に曲輪を配置する城であり、堀は本郭の周囲に見られるだけである。

城域は東西250m、南北200m程度である。

さらに西に張り出す台地上、来福寺が建つ場所に館が置かれていた。

館跡まで含めると城域は東西400m、南北350m程度とかなり広いものとなる。

しかし、全体的に古風な造りであり、南にある浅川城の戦闘的な姿と比べるとそれほどの要害性もかんじられない。

城全体が巨大な居館といった印象を受ける。

この城は石川氏が築いたと推定され、文明年間(1469~78)に石川宗光の3男、隆光がこの地を与えられたという記録が残るので、石川隆光の築城の可能性が大きいと言われる。

本郭に源氏の守りである八幡神社が建っているのも、源氏である石川氏との関係を示唆しているようである。

隆光の一族は石川宗家を補佐する家であり、本城の三芦城を守る南の拠点であったようである。

戦国期は佐竹、芦名、白川結城、伊達の抗争に翻弄され、元亀4年(1573)には佐竹氏に落とされ、翌年に奪回されたという記録がある。

また、一時、佐竹氏を去り白川結城氏に身を寄せていた和田昭為が在城していたという記録もある。(浅川町史参考)

|

|

|

|

参道の途中から見た来福寺。

背後付近に居館があったらしい。 |

本郭西側斜面に展開する曲輪の切岸 |

八幡神社の参道から見た城址。

段々になった曲輪が見える。 |

本郭西側直下の堀。 |

|

|

|

|

| 本郭南西端にある土壇。 |

左の土壇の南側には堀がまわっている。 |

本郭の地に建つ八幡神社。 |

本郭北側の土橋の両側も堀状になっ

ている。右が二郭である。 |

古語宮瀧尾館(浅川町背戸谷地)

永昌寺から水郡線を挟んで西200mにある。

この間の北側、社川の低地部に野球場があり、そこに台地から道が下ると野球場の駐車場がある。

その西側の台地が館跡である。

館は南から社側に突き出た尾根状の台地先端部を利用しており、館跡は民家となっているが、北側に土塁があった感じである。

南側の台地に続く部分の道路は切通し状になっており、堀跡のように思える。 |

|

今井館(浅川陣屋、浅川町本町)

浅川小学校の地が陣屋の跡という。

江戸時代、ここは越後高田藩の飛び地であり、寛保2年(1742)陣屋が置かれたが、文化元年(1804)に焼失してしまったという。

ほぼ90m四方の大きさで、堀と土塁が1周しており、明治時代にまで一部が残っていたという。

南側、校庭の位置に表門があったという。

(浅川町史参考) |

|

吉野館(浅川町荒町)

浅川市街地のある台地の北東端にある永昌寺の境内が館跡である。

北は社川の断崖、東には殿川が流れる。

境内は南北120m、東西70mほどの広さで東側以外は土塁が覆っていたようであり、一部が残存する。

しかし、土塁の上まで墓地になっており、非常に分かりにくい。

本来は50m四方の曲輪が2つ並んでいたとも言う。

館の歴史は全く分からないという。直ぐ東の山が浅川城であるので、ここが平時の居館であったのではないかと推測されている。(浅川町史参考)

|

|

|

|

| 寺南側の山門、ここが大手だろう。 |

寺北側の切岸、下に土塁がある。 |

松山城(浅川町松山)

この城については、浅川町史では所在が不明と書かれている。

南北朝期に南朝方の相馬胤平が延元元年(1336)、北朝方の石川氏の松山城を攻撃したという記録があり、松山城が記載された書状が2通存在するという。

浅川町史の編纂委員会では松山城と推定される場所を調査したが、これと断定できるような場所は確認できなかったとしている。

一方、「福島県の中世城郭跡」では松山城を石川町境の愛宕神社のある山としている。

この山は松山集落の北東にある標高370m、比高90mの山である。

よく分からんが、とりあえず行ってみる。道がよく分からんので国道118号沿いの西側から藪を強行突破である。

山中を放浪した結果、神社に到達はした。

その場所は南北40m、東西15mほどの平場に過ぎない。

周囲に帯曲輪も堀切さえないただの山であった。

南北朝期の城郭ならこんなものなのか?がっかりである。

帰りは近道をしようと急斜面を降りる。

しかし、それが間違いの元、野バラとタラの木と湿地帯の地獄にはまり込み、えらい目にあった。

ふんだりけったり、収穫なしの攻城であった。 |

|

|

|

西側国道118号脇から見た城址の山 |

これが山頂なのだが・・ただの山・・・・。 |